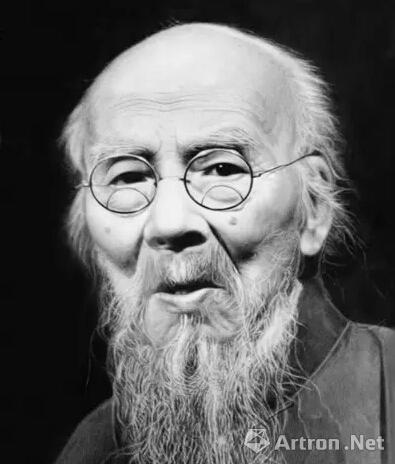

齐白石“似与不似之间”的重新解读——马鸿增

时间:2016-08-19 来源:艺动天下 作者:艺动天下

齐白石认为:“作画妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世“。“似与不似之间”是中国“写画”美学的物化形态重要标志。但它并不保守,自律性和开放性并不矛盾,要义在于适“度”。

——马鸿增

齐白石有一段名言被无数次地引用:“作画妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世。”一般多认为这是对形象塑造的要求,或认为是从雅俗共赏的角度谈论问题。这些理解虽有一定道理,但还没有进一步探究这一论述的深层内蕴,也难以认清其真正价值。在当代中国画取向纷杂的情形下,做一番重新解读更有必要。

一、“似与不似之间”是对传统画论的新阐释

“似”与“不似”的讨论,自文人画兴起以来,就没有停止过。最有代表性的是宋代苏东坡所说:“论画以形似,见与儿童邻。赋诗必此诗,定知非诗人。”元代倪云林进一步发挥为“逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳”。他们的本意并不是完全排斥形似,而是反对一味追求形似,强调画家的主观因素,强调对自然物象“神”的感悟和意趣的抒写。应当说这是对前人“以形写神”、“应物象形”理论的一种文人式的理解和发展,也是对当时某种“匠气”倾向的反拨。

到明代,讨论有所深入,出现了很有辩证意味的“不似之似”论。最先提出的是明初王绂,他在《书画传习录》中阐述苏东坡上述诗句时,发挥道:“东坡此诗盖言学者不当刻舟求剑,胶柱而鼓瑟也。然必神游象外,方能意到环中。今人或寥寥数笔,自矜高简;或重床迭屋,一味颟顸。动曰不求形似,岂知古人所云不求形似者,不似之似也。”这似乎又是对另一种不良倾向的反拨。既要“不似”,又要“似”,就是反对那种表面逼真、貌合神离的形似,而要追求情真意浓的神似。

“不似之似”论对明清文人写意画颇有影响。齐白石敬仰的青藤、八大、石涛都曾说过类似的话。徐渭就曾在百花卷题诗中写道:“葫芦依样不胜楷,能如造化绝安排。不求形似求生韵,根拔皆吾五指栽。”又题画蟹图“虽云似蟹不甚似,若云非蟹却亦非。”石涛也在题画中再三说:“天地浑溶一气……不似之似似之。”“不似之似当下拜”。

以上这些说法,是古代文人画家们的表述方式,明显地带有各自时代和身份的烙印。齐白石作为一位出生于农村,由“画工画”进入“文人画”领域的20世纪画家,他与古代文人画家既有千丝万缕的联系,又有着根本区别。伴随他毕生的农民情结、民间情结,决定了他的诗文书画虽“雅”亦“俗”。用淳朴、晓畅却又耐人寻味的语言,表达独到的理念和情怀,是他的特色。

“作画妙在似与不似之间”是典型的齐白石语式,这种表述既避免了“不求形似”说可能被曲解的片面性,也避免了“不似之似”说的学究气和含糊性,具有通俗易懂、深入浅出的特点,而且拓展了更为广阔的思考空间。其一,在“似与不似之间”有一片宽广的领域,人们可以从写实与写意、工整与放逸、哲理与抒情等多个角度来考量这个“之间”;人们也可以从笔墨、色彩、结构的角度来进行形式规律的研究。“之间”并不特指某种艺术表现形态,齐白石、黄宾虹、傅抱石、潘天寿等大师的艺术创造都在这个界域之内,而表现形态各不相同,更准确地说是和而不同。其二,“似与不似之间”表面看来是指形象塑造,而实质上却包涵了主体与客体、情与理、境与象、笔与墨等一系列艺术辩证法的运用,因而也可以说,“似与不似之间”其实是一种艺术境界,一种审美理想。

20世纪上半叶,中国社会已进入民主革命时期,齐白石虽然从不参与政治,但不可能不感受到时代变迁的气息。绘画欣赏对象的转换与扩大,自然会促使他艺术思想更趋于平民化、大众化,文字语言和绘画语言自然也发生变化。“似与不似之间”正是齐白石在新的历史时空中,对传统画论中有关形神关系、物我关系理论的一种独特阐释,也是一个新的奉献。

二、“似与不似之间”是齐白石艺术经验的升华

齐白石的艺术历程和创作经验,是从追求“似”到追求“似与不似之间”的最佳范例。

五十多岁之前的齐白石,基本上是在求“似”的道路上行进。这种“似”,既包括了对客观事物的态度,也包括了对传统绘画模式的态度。无论是早年学习雕花木工、《芥子园画传》、肖像画、工笔花鸟,还是后来对青藤、八大、石涛的崇拜和模仿,都离不开一个“似”字。

1917年齐白石第二次进北京,年已54岁。在陈师曾启发下的“衰年变法”,既是“胆敢独造”确立个人艺术风格的过程,也可以说是追求“似与不似之间”艺术境界的过程。他寻找到的突破口,或者说自然形成的突破口,乃是“大翻陈案”,即回味早年的农村生活和农民情结。他以禀赋中最可宝贵的童心为出发点,将文人画传统(包括诗书画印“四绝”和笔墨形式技法)与民间艺术的造型、色彩观念相融合,创造出前无古人的“似与不似之间”的艺术世界。

说到童心,不能不着重阐述一下。苏东坡曾批评“论画以形似,见与儿童邻”,其实那是误判。儿童的眼光决不是“论画以形似”的。试看古今中外儿童画所特有的天真、清纯、浪漫、奇特的想象、稚趣的夸张,几乎是天然地具有“似与不似之间”的品格。童心就是真心、真情、单纯而执着,毫不矫揉做作,一派天性流泻。历来多少大画家所追求的“返璞归真”、“大巧若拙”、“大智若愚”、“无法而法”,不正是保持并提升类似儿童画的那种天性吗?齐白石就是一位永葆童心的艺术大师,如果要用公式来说明齐白石的艺术构成,我想这样表述:

民间画×儿童画×文人画=齐白石的绘画。我之所以不用“加号”而用“乘号”,是想表明这里不是简单的加法、混合,而是有机的化合、融和。

齐白石“似与不似之间”的艺术品格,不只在一般人所熟知的花鸟草虫画中,而且在人物、山水、杂物画中表现也十分出色。追花影的蝌蚪、活泼泼的小鱼、偷油的老鼠、灵动的河虾等等固然早已脍炙人口,饶有情韵;前人从未画过的锄头、柴耙、算盘、不倒翁等,也都化平凡为神奇,充满智慧和幽默。真的是“嬉笑怒骂,皆成文章”。记得前些年曾有一位以骂人损人出名的文坛写手,不知怎的捎带损上了齐白石,说齐白石不会画人物画。这话完全是无知妄说。事实上齐白石早年曾经专门给人画肖像,那是工笔重彩;以后又画仕女,曾有“齐美人”之称。变法后,他的人物画转向简笔写意,并创造性地将篆隶笔法运用到人物画创作中。他的代表作如《牧牛图》、《夜读图》、《搔背图》等,从造型、笔墨到意趣、意蕴,都堪称“似与不似之间”的逸品。同他以农村平远小景为特色的山水画一样,齐白石的作品中最感人的因素是亲切温馨的气息与平淡天真的童心。

写到这里,我想概括一下考量齐白石艺术“似与不似之间”的三个视角:一是艺术形象与现实形象既似又不似;二是艺术境界与生活原态既似又不似;三是笔墨形态与传统模式既似又不似。也许这样解读有点“牵强”,但我确是从中引发出如此的感受。

三、“似与不似之间”是中西绘画的界线

在人类的童年期,即原始社会时期,无论中国还是西方,原始艺术的创造者们由于认识水平和表达水平的限制,作品都处于自发的“似与不似之间”状态。形象简略,夸张,突出大的动势,具有“天然去雕饰”的美感。在那一时期,中西绘画的差异几乎察觉不出来。

但在其后的发展历程中,国家、民族的形成,不同地理条件,不同政治、经济、文化背景,自然而然地造就了审美观的差异性,也就是人们通常所说的民族性、地域性。讨论中西绘画分野的论著很多,无需我赘言。我只从“似”与“不似”的角度来说,西方绘画古典写实主义将“逼真”和“镜子”的功效发挥到极致,而到19世纪后期20世纪初,又出现了完全脱离自然客观对象的抽象主义。从极端的“具象”到极端的“抽象”,西方自有其内在的文化逻辑,我们不必妄加评论。

我要强调的是,纵观中国画发展史,从未出现过如西方画史的两极,而始终处于两极之间的“意象”状态。这种“意象”游走活动的空间开阔,大体上有两种表现形态:一种是侧重于借物写心,以文人水墨写意画为代表;另一种侧重于装饰意趣,以工笔重彩画为代表。从根本上说,它们都属于“似与不似之间”。

中国画的这种特性不仅仅是创作方法问题,而且在于文化观念和审美理想的深层原因,是由中华民族土壤中生成的哲学观、美学观所决定的。天人合一、人与自然的和谐共处是中国哲学的核心论点之一。儒家的人格比附说,道家的“乘物游心”、“身与物化”说,禅宗的“心悟”说,对中国绘画观都发挥了重要影响。从六朝顾恺之的“传神”论、谢赫的“气韵”论、宗炳的“澄怀味像”,到唐代张璪的“外师造化,中得心源”、张彦远的“本于立意”,再到宋元以后文人画的“写意”论、“不似之似”论,直至齐白石的“似与不似之间”,无不贯穿着主客一体、物我交融的辩证法则。

“似与不似之间”所包涵的美学内核,可以上升到中国“写画”美学观的高度来认识。中国画的核心就是“写”,“写画”是中国画的别称。在中国文化中,“写”是象形字,本义为深屋中之鸟,寓义不能久安,出之而后快。转义有三:一为移置、仿效,二为倾泻、宣泄,三为书写、写字。在中国“写画”美学体系中,存在着三个相互联系、相互制约、相互作用的要素:一为传写性(以形写神、传神、写真、写生);二为倾泻性(写意、写气、写心);三为书写性(书画同源同法、骨法用笔、笔墨神韵)。三要素在中国画创作中组成有机统一的整体,任何一方都不可能孤立存在,因而不致走向任何极端倾向。然而由于三要素的结构方式因人而异,写画美学引领下的创作决不会单调划一。比如,同样是“似与不似之间”的“写画”,齐白石、黄宾虹是以倾泻性为轴心,徐悲鸿、李可染则是以传写性为轴心。

“似与不似之间”是中国“写画”美学的物化形态重要标志,但它并不保守。自律性和开放性并不矛盾。吸收域外艺术的有益之处古已有之,现代林风眠又是一例。要义在于适“度”,是在中国美学体系内的“外为中用”,而不是“化中为西”。在当今艺术多元化的时代,重温齐白石的经典之论,对于如何推进中国画的创新之道是大有裨益的。