【公共艺术概念中的关键词】公众/公共性(The Public/Publicness)

时间:2018-08-15 来源: 公共艺术 作者: 公共艺术

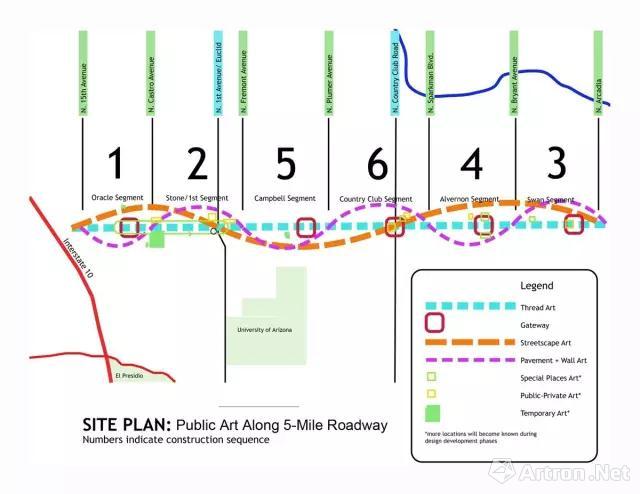

5英里公共艺术作品分布图

从20世纪60年代至今,如何界定“公众”一直都是社会理论的核心问题。在当前这个全球化时代,民主失势所暗含的问题,尤其突显出了关于公共性的争论。

康德在18世纪就讨论了趣味问题,公众问题正是由他带进资产阶级社会,通过对趣味判断做出一种先验的解释,康德战胜了经验层面的公共这一范畴。照康德的看法,审美判断的普遍有效性既非基于人之天性上,亦非基于公共教育之上,而是源于自主的审美,康德认为这“自主的审美”并非有赖于某个经验的观众。康德的作品,将审美论争的公共维度当作一个普遍原则,引进了资产阶级社会。

西奥多·阿多诺(Theodor W. Adorno)

二战后的西欧,法兰克福学派从根本上主导了关于公共问题的讨论。西奥多·阿多诺(Theodor W. Adorno)从他的理论思考,发展出一种隐藏在激进的现代艺术中的批判潜质,他还在他的广播节目中发展出一种教学实践,来教育和培养听众,而尤根·哈贝马斯(Jurgen Habermas)则在他那开创性的作品《公共领域的结构转型》(The StructuralTransformation of the Public Shpere)中,提出了一种用以巩固民主、社会共决机制和政治问责的行动方案。

哈贝马斯在该书中认为,在资本主义中,文化受制于一种商品化的过程,这一过程侵蚀了文化得以肇始公共沟通、交流的功能。在哈贝马斯看来,受制于商品化程序的文化,是在冒失去其沟通潜质和变成一种商品的危险。

哈贝马斯的《公共领域的结构转型》

在接下来的几十年中,文化的商品特征变得越来越彻底。如今我们谈到“公众”时,主要是在复数意义上说的。公众已经碎成了一大群微观公众(micro-publics),他们可以不断适应各个群体的特殊利益,由此,公众之间不再是一个各方交锋的竞技场了,相反,它成了一种“开放的活动”(Dirk Baecker语),公共的不再横跨各个社会系统之间的边界,消融它们,而仅仅是为了让众多微观公众在各个子系统中进行自我再生产,才进行划界,所谓的结果就是公众可以呈现出一种“差异化的再生产”(Baecker语)特征。

由于20世纪90年代以来的媒体行动主义批判,对公众在复数意义上的当代理解又回到了“反公共”(counterpublic)这一理论模式,这一模式是20世纪70年代初,内格特(Oskar Negt)和克鲁格(Alexander Kluge)在应对分崩离析的学生运动时发展出来的。不同于哈贝马斯,内格特和克鲁格将现有的资产阶级公共[领域]视为一个“伪整合的社会整体”(pseudo-synthesis of society as a whole),视为通往(自组织)政治之路上的拦路虎。他们通过他们的“无产者的公共领域”,(这一概念吸收了在民权、环保和女性运动这些语境中制造出来的诸多微观公共领域)把公众建构成一种和解社会的媒介。

当内格特和克鲁格把概念化的公共用作左派人士的核心政治任务时,(生产的公共领域)确实制造出了一堆反公共(counterpublics),在学生运动之后,在APO[国会权力以外的反对派(是20世纪60-70年代出现在西德的政治抗议运动—译按)]分裂和各自为营后,它无法再重建反资本主义图景的整体语境了,并因此失去了这一宏大图景的视界。

至于说,通过动用批判性内容,艺术用来增强公共理念作为一个处理社会冲突的平台,它究竟能走多远这点,马查特(Oliver Marchart)所支持的理论是说,唯独那些既是艺术项目,同时又是政治艺术的项目,而且还要能释放政治效果的项目,才会在最狭窄的意义上产生一个“公共”。马查特主张一种斗争的艺术实践,因为只有分解、破坏了那些政治冲突和社会对立,“公共性”才会出现:“公共并非物理意义上的空间。公共总是在进行斗争之时制造出自己,并且一直如此更新自己。”

对此,我们必须加上有关体制所扮演的角色的其他方面,以及它们的运作方式,这就像奥多尔蒂(Brain O’Doherty)在他的名篇《白立方内》(Inside the White Cube)中已经指出的一样。所有的场域(sites),不管是白立方空间、博物馆、自组织的项目空间、论坛(远离空间 off-space),或者城市空间,还是那类公共领域中的治外法权之地,它们都是基于社会利益之上而行动,来检验审美经验的,甚至于那些反社会的经验亦然。

简言之,所有公共艺术的体制合法性,就它跟社会的外在关系而言,皆需经由一“公共”的诞生和发生,方得以立足。社会所能承受的批判之重,正是公共得以出现的基准。

译注:

哈贝马斯的《公共领域的结构转型》出版后产生了广泛影响,文中提及的内格特和克鲁格则从自由主义以外的角度讨论公共领域问题。他们认为,反思资产阶级公共领域应该与反思“无产者的公共领域”(proletarian public spheres)和“生产的公共领域”相互补充。

不过,所谓的“无产者”与“资产阶级”公共领域之分,不是出于阶级区分(故此将前者处理为无产者,而非无产阶级),无产者的公共领域可以被看作是一种被排除了的、莫名的和难以言明的抵抗冲动和愤恨。无产者的公共领域和资产阶级公共领域相互界定。

当《公共领域的结构转型》引入英语世界后,引发了更多的讨论,除了反公共外,女权理论等加入其中。福莱瑟(Nancy Fraser)认为一些边缘群体身处一个普遍的公共领域之外。被称为“酷儿理论”奠基者的华纳(Micheal Warner)将性别问题和酷儿理论与公共领域相结合,也发展了一种“反公共”理论。照他的说法,他的反公共源自福莱瑟,在福莱瑟那里,这一反公共意指附属于主流公共领域的亚公共。

下一篇:盘点世界各地奇葩雕塑