祭器图说:样本与流传——从《绍熙州县释奠仪图》到朝鲜王朝仪轨

时间:2018-12-06 来源: 雅昌艺术网专稿 作者: 雅昌艺术网专稿

内容摘要:作者题为朱熹的《绍熙州县释奠仪图》是南宋绍熙年间(1190~1194)由中央颁布,作为州县祭祀释奠的礼仪规范,其祭器图样与《三礼图》、《考古图》与《宣和博古图》存在着一脉相承的联系。《释奠仪图》在朝鲜时代朱学兴盛、礼书广布的历史情境下流传至朝鲜,成为他们相关礼仪活动中采用祭器的主要样式来源,体现在朝鲜王朝仪轨中具体又可分为“礼图系列”,如《朝鲜王朝实录·世宗实录》中的《五礼·吉礼序例》、《宗庙仪轨》、《社稷署仪轨》;以及“仪轨系列”,如《祭器都监仪轨》和《皇坛享丛仪轨》。可以看到,《释奠仪图》中的主要祭器种类和基本形制为朝鲜各“祭器图说”所因袭,但在不同名目的仪节中,却根据具体需要有所增益;就祭器的具体样式来说,随着时代的发展,逐渐加入了朝鲜工艺品的装饰风格,以及从中国进口的祭器文物的形貌;在图说方面,除了《释奠仪图》的标准样本,也有采自《事林广记》、《陈氏礼书》之类的民间日用类书,这种实用性的图说其实是一种颇富生命力的经典注疏,也是东亚地区建立社会秩序的重要准则。

一、祭器图说

“祭器图说”是礼图的一个特殊门类,以图绘、解说祭器为主要内容。礼图的原意是要考订古礼,图绘器用,以兹示范,使实际操作者不致错乱而违礼。现存最早的礼图为北宋聂崇义于建隆三年(962年)上表的《三礼图》,聂氏整理了东汉以后历经六朝、隋、唐至宋初的礼图,虽然于古无据,却沿用千年之久。同为宋初人的礼部侍郎窦俨的序文中言:“率文而行恐迷失其形范,以图为正则应若宫商”[1],也就是说,文字的解说终究有限,对名物形制的准确考订还必要仰赖于图绘。《三礼图》凡十九卷十六个类别,册封、朝会、祭祀、丧葬、养老、冠礼、昏礼、宫室、舆服和乐制等各种礼仪中的器用,它们之所以能被皇室采纳,也正在于其为整个国家礼制提供了一个全面的形制参考。

事实上,从《三礼图》开始被宋太祖采用以来,这种以图注经的方式就以一种官方标准予以肯定,有志于礼制建设的文官士大夫们便以极大的热情投入到这种视觉材料的收集和研究之上。其中刘敞(1019-1068)、欧阳修(1007-1072)、吕大临(1040-1092)、李公麟(1049-1106)、苏轼(1036-1101)和文彦博(1006-1097)等人,都通过自身的收藏和著述,在这种访古和述古的活动中扮演了重要角色,而考古活动最终的指向,便是礼制建设的具体实践。以当时考古著作的集大成者吕大临的《考古图》[2]为例,可以看到,这部书的主要内容是记录文人群体所获的考古器物,包括鼎、鬲、甗、敦、簋、彝、卣、尊、罍、壶、爵、觚、豆、盉、瓿、盘、匜、盂、弩机、戈、削、钟、磐、錞、琥、璧、玉器、灯等内容,尤以三代器物为大宗,详细描述了它们的出土地点、铭文、形制和纹饰,是为认知三代的学术基础。《考古图》中收录临江刘敞十一器、李公麟二十五器、苏轼一器、文彦博十二器,刘敞书成《先秦古器记》,在《集古录》中有其铭文的记录;苏轼在除大理评事、签书凤翔府判官时在终南山附近得一古敦,并与欧阳修商议此物正可证实《三礼图》所画与真古物的形制不同,可见彼时文人之间对官方业已采用的《三礼图》多有议论,当然,他们根据自己亲自参与收藏、研究三代器物的实践经历对此提出疑义,则更具信服力。这些有收藏、考订经验的古器物知识在《三礼图》中的内容分布又主要集中于匏爵图、鼎俎图和彝尊图中,正与祭器中的主要种类大致相同,也就是说,如果真要这些士大夫们着手参与到礼制条文的撰写中来,恐怕他们最有发言权的部分也就是涉及到三代礼仪用器的相关内容,而通常作为地方官员身份的文人士大夫能够将这种研究成果运用到现实中的唯一可能也就是与孔庙、书院相连的地方祭孔活动 中。

有唐以来,孔子地位不断提高,中央已下令各地州县皆立孔庙。《大唐开元礼》中的吉礼有《诸州释奠于孔宣父文》卷,描述所用祭器的种类和仪式。[3]到宋代,皇帝对孔子的礼遇日隆,宋真宗大宗祥符元年(1008年)下诏追谥孔子为“玄圣文宣王”[4],五年(1012年)改谥为“至圣文宣王”[5];宋真宗祥符三年(1010年)六月颁行“诸州释奠元圣文宣王庙仪注并祭器图”[6];宋英宗治平二年(1065年)欧阳修作《太常因革礼》时,仍以《三礼图》作为祭器的主要规式[7];宋徽宗崇宁三年(1103年),增文宣王冕十有二,改宣王殿为“大成殿”[8];宋徽宗政和元年(1111年)颁布《政和五礼新仪》,为议礼局官知枢密院郑居中等奉敕撰写,乃徽宗时期治礼作乐的集大成者。[9]是书卷一百二十六《吉礼》中有《州县释奠文宣王仪》,分时日、斋戒、陈设、省馔、行事几个部分详细记述了释奠仪的整个过程,其中的陈设部分,便详细记载了各种祭器的使用、数量和摆放位置等具体方法,不过只是记述其事,而无图绘器用。当时的兵部尚书侍郎充议礼局详议官薛昂于大观三年(1108年)上奏徽宗正视“有司所用礼器如尊爵簠簋之类,与大夫家所藏古器不类”的事实,使徽宗注意礼仪用器须合古意,而要合古意就必须收藏真正的古物标本。[10]徽宗贵为一国之尊,又加之其对艺术的痴迷,以强大的政治资源、人力、物力成为三代器物最大的收藏家以及仿制的最大赞助者,并于大观七年(1107年)开始敕撰《宣和博古图》,并由中央下达州县,“委守令访问士大夫或民间有收藏古礼器者,遣人往诣所藏之家,图其形象,点检无差误,申送尚书省议礼局,其彩绘物料”[11],并为之著书立说,直到宣和五年(1123年)以后方得以成书。《博古图》的内容保罗万象,图绘的古器种类包括鼎、尊、壘、彝、卣、瓶、壶、爵、斝、觚、匏斗、卮、觯、双弓角、敦、簠、簋、豆、铺、甗、鬲、鍑、盉、鐎斗、瓿、罌、冰鑑、冰斗、匜、盘、洗、盆、鋗、杅、锺、磐、錞、铎、鉦、铙、戚、弩机、鐓、奁、钱、砚滴、车辂托辕、舆辂饰、表座、刀笔、仗头、鑑等,几乎涵盖了当时主要的皇家所有和民间收藏。

按理,既有明确的礼仪条文,又有宏富的古器收藏,制定“祭器图说”已具备了相应的基础条件,但在《绍熙州县释奠仪图》正式颁行以前,中央和地方州县却始终没有一个正式统一的祭器样本,那么,这里还要谈到的一个问题就是需求问题。徽宗皇帝固然推行礼制改革,但对于地方州县的影响却相当有限,直到南宋地方祭器仍以聂崇义旧图为宗。但随着地方州县祭孔热情的逐渐高涨,统一的祭器样本的需要也变得日益迫切,这客观上成为《释奠仪图》出现的重要背景。根据《四库提要》的考订,《释奠仪图》的初稿是朱熹在绍兴二十五年(1155年)官同安主簿,有感于县学释奠旧例仅只于人吏行事,于是采周礼、仪礼、唐开元礼等互相参考,画成礼仪图初稿。醇熙六年(1179年)差知南康军时,请颁降礼书未果。绍熙元年(1190年)改知漳州,又上释奠仪数事,此为释奠仪礼之再修。至绍熙五年(1194年),除知漳州后又取往年所上之礼仪,修订为四条,即《释奠仪图》一书之定稿。[12]

二、《绍熙州县释奠仪图》的内容

按照四库全书《释奠仪图》提要的记载,《释奠仪图》由开头的《淳熙六年礼部指挥》、《尚书省指挥》、《绍熙五年潭州牒学备准指挥》和其后《州县释奠文宣王仪》和《礼器十九图》构成,《释奠仪图》记载的稍有不同,依次是《申请所降指挥》、《淳熙编类祀祭仪式指挥》、《文公潭州牒州学备准指挥》以及“州县释奠至圣文宣王仪”和“礼器图”。除正文主体“州县释奠至圣文宣王仪”和“礼器图”外,前面三篇均为宋代标准的“备准”文书,详细记载了朱熹知潭州时上报《释奠仪图》并经由朝廷批复的过程:首先由朱熹于绍熙元年知漳州时向太常寺提交《释奠申礼部检状》,太常寺收到朱熹的状后,予以逐一审理,再将它用“申”的形式传递到礼部;礼部收到太常寺申后,再用“申”的形式向朝廷(中书门下省、尚书省)请求判断,由朝廷“批下”后再发回礼部;经过礼部审查,三省(中书门下省和尚书省)再向皇帝请求批准,决定按照礼部审查的结果(实际上是太常寺审理的结果)施行,其敕再由尚书省发送到礼部,并下令用“关”的形式通知“合属去处”,并用“符”的形式向太常寺下令施行;太常寺再向州学、诸县的上司即州司发出命令,最后再由知潭州朱熹按照太常寺牒向州学发送《潭州牒学》。[13]据《元和郡县志》记载:“潭州,长沙,中都督府。开元户二万一千八百。乡六十九。元和户一万五千四百四十四。乡六十九。今为湖南观察使理所。管州七:潭州,郴州,永州,连州,道州,邵州。县三十四。”[14]朱熹作为潭州知州,官约二品,在其任上修订州府祭仪,对帝国统治是相当上心的,当然,这也可以见出宋时文人官僚直接参与朝政的可能程度,如果不是在这样一种重文抑武的国策支持下,我们前述文人集团对三代器物的研究成果也未必能够运用到《释奠仪图》中来。

《释奠仪图》[15]的第一部分为“州县释奠至圣文宣王仪”,详细记载了祭祀礼仪的进行步骤,据《晦庵先生朱文公文集》卷八三《书释奠申明指挥后》、卷二○《乞颁降礼书状》以及“备准”文书等文记载,《释奠仪图》参考了《周礼》、《仪礼》、《唐开元礼》、《绍兴祀令》、《政和五礼新仪》等礼书礼令编纂而成,其中《政和五礼新仪》是《释奠仪图》作成的关键。检索《政和五礼新仪》卷一百二十六《吉礼》中的《州县释奠文宣王仪》和《释奠仪图》中的《州县释奠至圣文宣王仪》二文,可以看到,祭祀的行进步骤基本一致,均分为时日、斋戒、陈设、省馔、行事五个部分,文字内容也大体相似,可知朱熹修礼时主要还是依据官方曾经颁定的礼仪条文。其中“陈设”部分详细记载了祭祀陈设时的进行步骤,各种祭器的摆放位置,以及每种祭器中陈放的食物,其中笾是用来盛放干䕩、干枣、形盐、鱼鱐、鹿脯、榛实、干桃、菱、芡、栗的,豆是用来盛放芹菹、笋菹、葵菹、菁菹、韭菹、鱼醢、兔醢、豚拍、鹿臡、兔醢的,爼是用来盛放羊腥、豕腥的,簠用来盛放稻、梁,簋用来盛放黍、稷;尊是用来盛酒的,不同类型的尊盛放的酒的种类也有差异,比如牺尊、象尊盛明水,太尊盛泛齐,山尊盛醴齐,著尊盛盎齐,牺尊又盛醍齐,壶尊盛玄酒等,其中的五齐之名延袭《周礼》而来,即“一曰泛齐,二曰醴齐,三曰盎齐,四曰醍齐,五曰沈齐”。其余爵、洗、罍、篚、巾等皆为祭祀时的辅助用器。

在详述了祭祀礼仪的进行步骤以后,“礼器图”部分便以图绘形式记录了各种祭器的尺寸与规制,包括笾、豆、俎、簠、簋、牺尊、象尊、大尊、山尊、著尊、壶尊、洗壘、洗、爵、坫、龙勺、篚等,每种祭器首先列出名称,然后图绘形制,最后再引用经典对其进行解说。这些祭器根据其用途可分为以下几类,它们的组合方式反映了祭器使用的一套程式化规范。以下便分类阐述:

1、干物、濡物盛器:笾、豆

笾,据宋初邢昺《尔雅疏》和聂崇义《新定三礼图》载:“郑注《笾人》及《士虞礼》云:‘笾,以竹为之,口有縢缘,形制如豆,亦受四升,盛枣、栗、桃、梅、菱、芡、脯、修、膴、鲍、糗、饵之属,有巾。’”[16]菱和芡皆水生植物,这里应指其果实菱角和芡实,供食用。脯、修、膴均指干肉,修同“脩”,指干肉条,膴指去骨的干肉,糗指炒熟的米麦等粮食,饵指糕饼。

豆,据《尔雅疏》和《新定三礼图》载:“《考工记》:‘旊人为豆,高一尺。’又郑注《周礼》及《礼记》云:‘豆,以木为之,受四升。口圆,径尺二寸。有盖。盛昌本、脾析、豚拍之齑醓,蠃兔雁之醢,韭菁芹笋之葅,麋臡鹿臡之属。’郑注《乡射礼》云:‘豆宜濡物,笾宜干物,故也。’”[17]豆适宜盛装濡湿之物,如昌本指菖蒲根,脾析指牛百叶,豚拍指猪肩胛,齑是指用醋、酱等扮和切碎成末的菜和肉,亦泛指酱菜;醓是指有汁的肉酱。蠃是指具有回旋形硬壳的软体动物,臡是指带骨的肉酱。

2、全牲盛器:俎

俎,据《礼记·明堂位》记载:“俎,有虞氏以梡,夏后氏以嶡,殷以椇,周以方俎。”俎为古代祭祀、宴享时陈放全牲的案板,形如几案。《新定三礼图》中按照《礼记·明堂位》的记载把俎分列为四种,郑注云:“梡,断木四足而已。嶡之言蹷也,谓中足为横距之象,《周礼》谓之距。椇之言枳椇也,谓曲桡之也。房谓足下跗也,上下两间有似于堂房。”[18]《州县释奠至圣文宣王仪》中的“陈设”部分记载,俎是用来陈放羊腥和豕腥的,羊腥的陈放包括三重:“第一重:一盛以羊腥肠、胃、肺、离肺一,在上端,盹肺三次之,肠三、胃三又次之。一盛以豕腥肤九,横载。第二重:一盛以羊熟肠、胃、肺。一盛以豕熟肤,其载如腥。第三重:一盛以羊熟十一体;肩、臂、臑、肫、胳、正脊一、直脊一、横脊一、长胁一、短胁一、代胁一,皆二骨以并,肩、臂、臑在上端,肫、胳在下端,脊、胁在中。一盛以豕熟十一体,其载如羊,皆羊在左、豕在右。”[19]此处已以羊、豕身体的主要部分来替代全牲,与上古礼制已存在些微差异,但其中的精神却是一脉相承的。

3、稻梁、黍稷盛器:簠、簋

簠,据《新定三礼图》载:“《旧图》云:‘外方内圆曰簠,足高二寸,挫其四角,漆赤中。’臣崇义案《掌客》注云:‘簠,稻梁器。’又《考工记》:‘旊人为簠及豆,皆以瓦为之。’虽不言簠,以簠是相将之器,亦应制在旊人。亦有盖。疏云:‘据祭天地之神尚质,器用陶匏而已。故《郊特牲》云:‘器用陶匏,以象天地之性也。’若祭宗庙则皆用木为之。’今以黍寸之尺计之,口圆径六寸,深七寸二分,底径亦五寸二分,厚八分,足底径六寸,厚半寸,唇寸。所盛之数及盖之形制,并与簋同。”[20]《释奠仪图》又进一步明确:“簠盛以稻、梁,梁在稻前。”

簋,《新定三礼图》载:“郑注《地官·舍人》、《秋官·掌客》及《礼器》云:‘圆曰簋,盛黍稷之器,有盖,象龟形。外圆函方以中规矩。天子饰以玉,诸侯饰以象。’又案《考工记》:‘旊人为簠,受一斗二升,高一尺,厚半寸,唇寸。’”[21]《释奠仪图》进一步明确:“簋实以黍、稷,稷在黍前。”

4、盛酒器:牺尊、象尊、太尊、山尊、著尊、壶尊

六尊的名称首见于《周礼·司尊彝》:“司尊彝:掌六尊、六彝之位,诏其酌,辨其用与其实。春祠、夏礿,裸用鸡彝、鸟彝,皆有舟。其朝践用两献尊,其再献用两象尊,皆有壘。诸臣之所昨也。秋尝、冬烝,裸用斝彝、黄彝,皆有舟。其朝献用两著尊,其馈献用两壶尊,皆有壘。诸臣之所昨也。凡四时之间祀、追享、朝享,裸用虎彝、蜼彝,皆有舟。其朝践用两大尊,其再献用两山尊,皆有壘。诸臣之所昨也。凡六彝、六尊之酌,郁齐献酌,醴齐缩酌,盎齐涗酌,凡酒脩酌。大丧,存尊彝,大旅亦如之。”[22]六尊是用来盛放五齐的酒器,即泛齐,酒色最浊,上有浮沫;醴齐,甜酒;盎齐指一种白色的酒;醍齐指一种红色的酒;沈齐指糟滓下沉的清酒。《释奠仪图》中提到,太尊盛泛齐,山尊盛醴齐,著尊盛盎齐,牺尊盛醍齐,等等。

5、饮酒器、舀酒器:爵、龙勺

爵,《说文解字·鬯部》云:“爵,礼器也。象爵之形,中有鬯酒,又持之也,所以饮。器象爵者,取其鸣节节足足也。”[23]

龙勺即勺头刻为龙首形的舀酒器,用以舀取鬯郁酒,《新定三礼图》载:“旧《图》云:‘柄长二尺四寸,受五升。士大夫漆赤中,诸侯以白金饰,天子以黄金饰。’”[24]

6、盛水器:洗壘、洗

洗壘,也称洗壶,即盛盥洗水的器具,据《新定三礼图》载:“案旧《图》亦谓之洗壶,受一斛,口径一尺,脰高五寸,侈旁一寸,大中身,锐下,赤漆中,元士加青云气。诸说壶与壘形制相似,今以壶言之,下不可小。……又案郑注《礼仪》云:‘水器,尊卑皆用金壘,其大小异。’”[25]

洗,即承接盥洗弃水的器具,据《新定三礼图》之说,“士以铁为之,大夫以上铜为之,诸侯白金饰,天子黄金饰。……君臣飨、宴、冠、昬、丧、祭、乡饮、大射、宾射之礼,臣下设洗而就洗;尸与君尊,设洗而不就洗,特设盘匜,皆无洗鼓之文。盖见当时之洗,有身中甚细者,状如腰鼓。因相传为洗鼓。”[26]

7、辅助用器:篚、祝板坫、爵坫、笾巾、羃尊疏布巾

篚是用来盛放器物的竹箱,方形,有盖,据《士冠礼》、《少牢礼》等载,篚是用来盛放勺、爵、觚、觯、柶,柶形似勺,用角或其他材料制成,用以舀取食物。

祝板坫和爵坫在《释奠仪图》中形制相同,爵坫是用以放置酒爵或酒尊的器具,据《新定三礼图》之说形似“豆”而较矮,“漆赤中,画赤云气亦随爵为饰今祭器内无此丰坫,或致爵于俎上。”[27]

笾巾即覆笾之巾,用粗葛布制成,外表是玄色的,里子是纁色的。

疏布巾是用以覆盖酒尊的粗布巾,《新定三礼图》载:“祭天地,以疏布巾羃八尊。后郑注《幂人》云:‘以巾覆物曰幂。天地之神尚质,故用疏布巾也。’贾《义》云:‘天地无裸,唯有五齐、三酒实于八尊。’”[28]幂人是《周礼》天官宰冢属下之官,职掌供给巾幂。五齐前面已有所述及,是指五种清浊程度不同的酒:一曰泛齐,浆汁甚少,或为始酿才有酒味;二曰醴齐,浆汁较多,但浆汁含于糟内;三曰盎齐,汁滓各半,但汁色葱白;四曰缇齐,汁多于滓,汁色红赤;五曰沉齐,汁沉于下,汁在上而清。若以酒味言,则泛齐最薄,沉齐最厚。若以酿造时间言,则泛齐最短,沉齐最长。三酒则是指事酒、昔酒和清酒等三种已去滓之酒。事酒是为祭祀、宴宾等事而新酿之酒;昔酒是酿造时日较长之酒;清酒是酿造时日最长的酒。若以酒味言,则事酒最薄,清酒最厚。而以酿造时间言,则事酒最短,清酒最长。

三、《释奠仪图》的图样来源

礼图的出现是宋代经典注疏的一个重大突破,这种图绘礼器并辅以文字说明的形式让以往晦涩不明的礼仪器用变得清晰具体,《释奠仪图》的编订和颁布使地方州县进行祭孔活动时在定制和选用祭器时也从此有了可靠详实的范本依据。这里我们要往前回溯一点的是,《释奠仪图》中这份经官方确认的最早也最为详备的“祭器图说”,他们作为图绘的样本来源又是来自何处呢?以下我们将重点分析三份成书时间较早的文本——《新定三礼图》、《考古图》和《宣和博古图》与《释奠仪图》中的“祭器图”的影响和传承关系,以及这种关系所折射出来的宋人在制定礼图时所享有的不同类型的图像知识。

1、《新定三礼图》

《新定三礼图》二十卷,宋人聂崇义撰,聂氏善礼学,后汉乾祐(948~950)中官至国子《礼记》博士,后周显德(954~960)中官至太常博士,世宗诏其摹画郊庙祭器。北宋建隆(960~963)中,聂氏根据世传六种三《礼》旧图,参互考订,撰成《新定三礼图》,表上之。宋太祖览而嘉之,诏颁行,据《直斋书录题解》记载,本书最初图画于“宣圣殿后北轩之屋壁”[29],至道(995~997)中方刊行。当时的翰林学士窦俨奉召负责《三礼图》的编纂工作,在《新定三礼图序》中也提到《三礼图》的图像来源,乃是博采六图以成此书:“于是博采《三礼》旧图,凡得六本。大同小异,其犹面焉至当归一之言,岂容如是。”[30]但对于聂氏的“新定”,皇帝也曾另指派太子詹事尹拙召集三、五位学者与之再做议论,当然,这些同时代的人对于新图绘并不是完全没有异议的,有些还很尖锐,尹拙与聂氏最公开的一次矛盾,是关于祭祀用“玉、鼎、釜异同”的问题,宋太祖甚至还下诏至中书省进行集体质询,而吏部尚书张昭等人也曾奏议道:

臣等参详周公制礼之后,叔孙通重定以来,礼有纬书,汉代诸儒颇多著述,讨寻祭玉,并无尺寸之说。魏、晋以后,郑玄、王肃之学各有生徒,“三礼”、“六经”无不论说,检其书亦不言祭玉尺寸。臣等参验画图本书,周公所说正经不言尺寸,设使后人谬为之说,安得便入周图?知崇义等以诸侯入朝献天子夫人之琮璧以为祭玉,又配合“羡度”、“肉好”之言,强为尺寸,古今大礼,顺非改非,于理未通。[31]

张昭等人坚持认为,自汉代叔孙通和魏晋以后郑玄、王肃等人注解经书以来,《周礼》等“真经”之中原来并没有提到那些玉器的尺寸,即便有也不过是“礼纬”一类吸收图谶观念的阴阳、五行家的附会言论,并将诸侯谄媚献给天子的人间玉器做了图绘的“标准件”。那么,这里又提出了一种可能,即《三礼图》的图样或许也参酌了图谶文献和当时士大夫家的旧藏。

考察《三礼图》中的祭器图绘,会发现《释奠仪图》中的所有祭器种类在《三礼图》中均有出现,它们主要是分布在第十二卷“匏爵图”、第十三卷“鼎俎图”和第十四卷“尊彝图”之中,但在形制和纹样方面却存在很大差异。

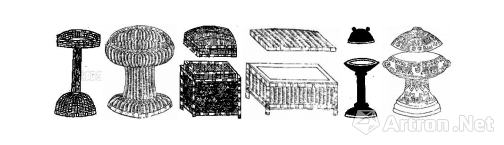

首先来看形制,存在较大差异的是“六尊图”。《新定三礼图》中牺尊和象尊作尊形,牺尊表面绘牛或凤凰、象尊则绘象。(图1、图2)而《释奠仪图》中的牺尊作牛形,象尊作象形,背上负一提梁壶。(图3、图4)关于牺尊和象尊的造型,历来颇多争议,《新定三礼图》曰:“今见祭器内有作牛、象之形,背上各刻莲花座,又与尊不相连比,与王义大同而小义。案阮氏《图》,其牺尊饰以牛。又云:‘诸侯饰口以象骨,天子饰以玉。’其图中形制,亦于尊上画牛为饰。则与王肃所说全殊。”[32]元代儒官郑陶孙的《舍奠礼器记》则认为应作牺象背上负尊之形较为恰当:“魏太和间,青州于土中得齐大夫送女器为牛,而背负尊。晋儒之说以为全刻牛象之形,凿其背以为尊是亦揣摩,非得于目击,以负为凿,体认不真故也。”[33]当然,如果以今天的考古学知识来看,可知郑陶孙的解说最接近三代以来牺尊形象,如上海博物馆藏春秋晚期的铜牺尊(图5)、江苏涟水出土的汉代错银铜牺尊(图6)等,也可见《释奠仪图》中的牺尊和象尊基本符合实际情形。其次山尊、著尊和壶尊两者差别也较大。《新定三礼图》中的山尊据聂氏解释“刻而化之为山云之形”,即以山纹云气为饰(图7),而《释奠仪图》中的山尊四面有棱脊、圈足与腹部装饰云雷纹、颈部装饰三角山形纹。(图8)《新定三礼图》中的著尊平底无足,作圆筒形,而《释奠仪图》中的著尊呈尊形,分圈足、腹部和颈部三节,器表四面有棱脊,表面装饰波曲纹、云雷纹、三角纹,肩部饰有突出的两兽角耳。(图9、图10)《新定三礼图》中的壶尊极似花瓶,而《释奠仪图》中的壶尊为短颈、宽腹、底有圈足、肩部有双耳造型,器表纹样模糊不清,似乎有兽面纹。(图11、图12)

图1-12 依次为:《三礼图》中牺尊、《释奠仪图》中的牺尊、《三礼图》中象尊、《释奠仪图》中的象尊、春秋晚秋铜牺尊、汉代错银铜牺尊、《三礼图》中的山尊、《释奠仪图》中的山尊、《三礼图》中的著尊、《释奠仪图》中的著尊、《三礼图》中的壶尊、《释奠仪图》中的壶尊

除了六尊造型存在较大差异外,《新定三礼图》和《释奠仪图》中的簠、簋、爵、坫差别也很大,基本属于完全不同的那种类型。《新定三礼图》中的簠方形、圈足,平盖上饰以龟形纽,《释奠仪图》中的簠描绘虽然不甚清晰,但还是能够辨认出雷纹、云纹、波曲纹等纹饰。(图13、图14)《三礼图》中的簋圆腹圈足,有圆盖,盖上是一龟形纽,《释奠仪图》中的簋方形,表面纹饰与簠相似。(图15、图16)有意思的是,《新定三礼图》中的簠、簋形象一方一圆,与《释奠仪图》和实际情形相符的一圆一方正好相反。另外,《三礼图》中的爵作圈足、鸟形,鸟身上托一圆杯,而《释奠仪图》中的爵分两柱、三足,爵身有云雷纹,正与实际情形相符。(图17、图18)这里还要提一下的是爵坫,《新定三礼图》中的爵坫图形似“豆”而较矮,而《释奠仪图》中的坫作一平面的外方内圆形,看不出具体形制。(图19、图20)爵坫难觅出土实物,很难认定孰是孰非,南宋绍兴四年(1134年)值明堂大礼之年,礼部侍郎陈与义等上奏:“今来明堂大礼所用祭器,系令太常寺画样,令临安府下诸县制造。本寺契勘新成礼器,昨除兵火后常州缴纳到簠并壶尊、山、牺罍各一外,其余尊罍笾豆爵坫并簠之类,并无样制,亦无考古图册照据。今来未敢便依绍兴元年明堂大礼例,画竹木祭器样制。” [34]因为兵燹毁坏等原因,民间“新成礼器”等四散迨尽,“考古图册”主要是《宣和博古图》等也难以得见,可见当时对爵坫的形制认知确实是比较模糊的。直到绍兴九年(1139年)改造爵坫,则参考了陆佃《礼象》中的图样。[35]

图13-20:《三礼图》中的簠、《释奠仪图》中的簠、《三礼图》中的簋、《释奠仪图》中的簋、《三礼图》中的爵、《释奠仪图》中的爵、《三礼图》中的爵坫、《释奠仪图》中的爵坫

此外,对比《新定三礼图》和《释奠仪图》中的其他祭器种类,则还有这样一种情况,即如笾和篚等器,形制大体相似,但《三礼图》中的笾和篚呈细长形,而《释奠仪图》中的笾和篚较为矮胖,不过总的说来,还是《释奠仪图》中的描绘相对清晰一点。(图21、图22、图23、图24)

其次我们再来看纹饰方面,《新定三礼图》中的祭器除了牺尊、象尊、山尊、洗壘等器是靠器身纹样作为区别外,其余祭器都仅只是示意形制,而无装饰纹样等细节。除上述形制完全不同的六尊、簠、簋、爵、坫等器外,区别比较明显的还有豆,《新定三礼图》中的豆形似高脚盘,有圆盖,通体光素无纹,而《释奠仪图》中的盖、身、足皆饰有纹样。据《尔雅·释器》云:“木豆谓之豆,竹豆谓之笾,瓦豆谓之登。”[36]可知豆、笾、登为器形相同、材质不同的器物,其中除竹豆为竹编没有纹饰外,木豆和瓦登原则上都可以刻绘纹样。(图25、图26)

图21-26:《三礼图》中的笾、《释奠仪图》中的笾、《三礼图》中的篚、《释奠仪图》中的篚、《三礼图》中的豆、《释奠仪图》中的豆

可以看到,《三礼图》中的祭器图像基本还是属于草创时期的礼图,所绘图像绝大多数与真正的三代实物相距较远,这种情况是因为《三礼图》在编纂之时,并没有细致考察出土实物的情况,而基本上是根据原有旧图和经疏文献敷衍而来。比如《三礼图》中在图绘“献尊”(牺尊)时,参照了阮谌的《三礼图》、郑玄的注疏和王肃的《礼器》注,阮氏认为牺尊以刻画牛形为饰,郑玄注认为牺尊以刻画凤凰形为饰,王肃却认为牺、象二尊并全刻牛、象之形,凿背为尊,与阮、郑二说均不同,但《三礼图》却辨析道:“案阮氏《图》,其牺尊饰以牛。……其《图》中形制,亦于尊上画牛为饰,则与王肃所说全殊。揆之人情,可为一法。今与郑义并《图》于右,请择而用之。”[37]聂氏选择了遵从阮氏旧《图》和郑玄的注疏,但实际情形却恰与之相反,而与王肃之说相符。另外再如《三礼图》中所绘之簋,其形象则完全是根据经疏文字臆想而来:“臣崇义案郑注《地官·舍人》、《秋官·掌客》及《礼器》云:‘圆曰簋,盛黍稷之器,有盖,象龟形。外圆函方以中规矩。天子饰以玉,诸侯饰以象。’又案《考工记》:‘旊人为簋,受一斗二升,高一尺,厚半寸,唇寸。’”[38]但这里还是要指出的是,《三礼图》中这些与实际情形不符的图式到后世因为引入了出土实物而得到修正,但并非就此要否定《三礼图》的价值,实际上,《三礼图》中的建构是全面而完整的,在没有出土实物可供参考的某些器具类别上,《三礼图》依据经疏文字而作的图绘也成了后世相同器物的标准样本,比如笾、笾巾、疏布巾、龙勺、篚等,在《绍熙州县释奠仪图》中基本上还是延续了《三礼图》中的图式。

2、《考古图》

《考古图》的作者吕大临(约1042-1092),字与叔,王安石变法时期保守派人物吕大防之弟,历官太学博士,秘书省正字。初学于张载,后从二程(程颢、程颐)游,与游酢、杨时、谢良佐并称程门四大弟子。吕大临通读六经,尤精于礼。《考古图》一书成于元祐七年(1092年),系统著述了当时公私收藏的古铜器、玉器共二百三十四器,除秘阁、太常、内府为皇室收藏外,其余皆在每器之下列举“所藏姓氏”,共三十七家,基本上为当时的文人群体,其中以庐江李氏(伯时)最多,共六十二件,占所收总器的四分之一,其余各家如李公麟二十五器、文彦博十二器、刘敞十一器、苏轼一器等不等。吕大临在《考古图序》中说道编撰是书是出于研究古礼的需要:“予于士大夫家所阅多矣。……非敢以器为玩也,观其器、诵其言,形容仿佛以追三代之遗风,如见其人矣。以意逆志,或探其制作之源,以补经传之阙亡,正诸儒之谬误。天下后世之君子有益于古者,亦将有考焉。”[39]与《三礼图》相比,《考古图》的出现是具有突破意义的,它已从依经绘图的阶段过渡到考古求证的阶段,说明宋人在研究古礼的学术手段方面已获得了新的飞跃,在义理的追求之外也特别注重考据。

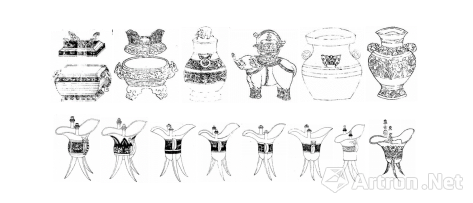

考察《考古图》中出现的祭器,主要集中在簋、象尊、太尊、壶尊、壘几个种类。如簋有四器:叔高父旅簋、寅簋、师奂父旅簋、小子师簋,分别为临江刘氏、睢阳王氏、河南张氏、开封刘氏(二者为一器)、丹阳苏氏所有,其中小子师簋(图27)与《释奠仪图》中的簋(图28)最为相似,都是圆腹、双耳、四足、有盖,盖上为连弧纽,器身纹饰相当草率,细节交待不清,只能模糊辨认出雷纹、云纹、波曲形纹等。再如《考古图》中的象尊,题为庐江李氏所有,在一尊上立象形,兽环,器身为两条带状的云雷纹,与《释奠仪图》中象背上负尊的形象正好相反。(图29、图30)另如壶尊,除大体造型基本相似外,尊形、两耳,《考古图》中题为内藏的壶尊器身仅为两圈纹,有立体的兽面纹饰,而《释奠仪图》中的壶尊器身纹样刻画复杂,约占整个尊体的五分之四以上,但因其模糊不清,只能勉强以云纹呼之。(图31、图32)此外,《考古图》中的爵列举了七例,分别为庐江李氏父丁爵、己举爵、新平聂氏主人举爵、开封刘氏中爵和言父爵、河南刘氏单爵、睢阳王氏篆带爵,《释奠仪图》中的爵形制与之相似,但唯一有明显区别的是三足之上也饰有纹样。(图33-40)

图27-40:《考古图》中的小子师簋、《释奠仪图》中的簋、《考古图》中的象尊、《释奠仪图》中的象尊、《考古图》中的壶尊、《释奠仪图》中的壶尊、《考古图》中的父丁爵、己举爵、主人己爵、中爵、言父爵、单爵、篆带爵、《释奠仪图》中的爵

综观《考古图》中的祭器图像,可以看到其写实性已大大加强,《释奠仪图》中至少可以确定簋和爵的图式是承袭《考古图》而来。但这里需要特别注意的是,《考古图》虽然在每幅图像下皆注明藏家,并尽量注明出土地点,但并非每件器物都出自考古实物,比如题为庐江李氏的象尊,是在一个尊上塑造一象,与考古实物中一只大象中间凿空为尊的形象并不相符,且图解文字中也说:“右不知所从得,高尺有一寸,径三寸有半,深七寸有半,容九升四合无铭识。”[40]此器既然并非得自考古实物,那么极有可能是参照早期礼图所铸造的新成礼器,宋初曾将《三礼图》定为朝廷礼乐制作的范本,并图绘于国子监讲堂之壁,享有权威地位。这些依照《三礼图》制作的新成礼器,与士大夫于墟墓之间获得的真古器一起作为礼图的标准器,进入新一轮的祭器图绘。

3、《宣和博古图》

宋徽宗大观元年(1107年),于尚书省设置议礼局,作为推行礼制的专门机构,时任兵部尚书侍郎的充议礼局议官的薛昂上书言道:“有司所用礼器如尊、爵、簠、簋之类与大夫家所藏古器不同,盖古器多出于墟墓之间,无虑千数百年,其间制作,必有所受,非伪为也。《传》曰‘礼失则求野’,今朝廷欲订正礼文,则苟可以备稽考者,宜博访而取资焉。欲乞下州县,委守令访问士大夫或民间,有收藏古礼器者,遣人即其家图其形制,送议礼局。”[41]提醒徽宗皇帝正视有司礼器不同于士大夫家所藏的出土器物,促其动用一国之财力、物力收藏古器,最终成就《重修宣和博古图》。《宣和博古图》的内容是包罗万象的,但这里要进一步考察的是其中所录祭器是否是真正的古器,前文在分析《考古图》和《释奠仪图》的关系时,已从图像层面判定《考古图》中所录象尊为后来仿照礼图制作的新礼器,其实若从图录的构成来看,还能发现这样一条规律,即若为出土器物的话,则分别记录了器名、藏家、图像、铭文、出土地点,也就是说,有铭文和出土地点信息的就肯定是古器,而无这两项信息的则需要怀疑。在《宣和博古图》中没有出土信息这一项,但依然可以依据图像和有无铭文略作评判。与《考古图》中相似,有铭文可考的周邦叔父簠、周太师望簋、周京叔簋等确为三代之古器,而象尊为象背上负尊的图像却与真正的古器是有所出入的,但与象尊同无铭文的牺尊却又符合实情,《宣和博古图》中注解云:“魏太和间得尊于青州,其制样正与此类。王肃注礼,以牺、象二尊并全牛象之形,而凿背为尊,则其说盖有自来也。”[42]说明牺尊的形象是得自考古实物。

比较《宣和博古图》和《释奠仪图》中的祭器图像,主要为簠、簋、牺尊、象尊、著尊、壶尊、洗壘和爵等,可以发现,《释奠仪图》中描绘的礼器不少都与《宣和博古图》存在一定的承续关系,比如簋的形制仿自周太师望簋,牺尊仿自周牺尊一、象尊仿自周象尊、著尊仿自周著尊、洗壘仿自周著尊二,但也有细微的差异,主要体现在:

第一,在局部形制上存在明显变形。比如《博古图》中的周太师望簋整个器型呈一较长的椭圆形,而《释奠仪图》中的簋器型整体变圆、变高,周太师望簋的足是较细的兽脚形,而《释奠仪图》中的兽足则较为粗大。(图41、图42)《博古图》中的著尊肩部明显为兽形耳,但在《释奠仪图》中却成为似兽首、又似鸟首的怪异形状。(图43、图44)《博古图》壶尊肩部的双耳形环,在《释奠仪图》中成为与器不相连的缺环形。(图45、图46)《博古图》中的象尊结构相当清晰,为一象背上开口,口沿安置着一圈环形提梁,提梁上附一盖,但到了《释奠仪图》中大象口部的象牙却不见了,背上开口、提梁和盖的关系也十分含糊。(图47、图48)

图41-48:《博古图》中的周太史望簋、《释奠仪图》中的簋、《博古图》中的周著尊二、《释奠仪图》中的著尊、《博古图》中的周壶尊一、《释奠仪图》中的壶尊、《博古图》中的周象尊、《释奠仪图》中的象尊

第二,在纹饰方面显示出严重走样。比如《释奠仪图》中的壶尊造型明显来自于周壶尊一,纹饰构成也正可见从《宣和博古图》演化而来的痕迹,但在腹部的装饰带上纹饰却被分割成数个块状的云雷纹装饰,但《释奠仪图》却完全无法掌握“周壶尊”中的兽面纹,而转而以几何纹拼凑成兽面状。相似的情况也出现在《博古图》中的周壶尊二和《释奠仪图》中的洗罍之间,《释奠仪图》中的洗壘同样无法掌握周壶尊的兽面纹样,而代之以漩涡状的云纹。(图49、图50)再如《释奠仪图》中的洗为内部饰有龟、鱼的高圈足碗形,器型明显仿自《博古图》中的“周负龟洗”,但周负龟洗内壁的龟、鱼形象十分分明,外壁高足圈上的兽面纹也比较清晰,而《释奠仪图》中的洗内壁龟、鱼图像尚还勉强可以辨认,而外壁高足圈上的兽面纹就完全不知所云了。(图51、图52)

图49-52:《博古图》中的周壶尊二、《释奠仪图》中的洗罍、《博古图》中的周负龟洗、《释奠仪图》中的洗

可以看到,《释奠仪图》中的祭器图像与《宣和博古图》存在着一脉相承的连续关系,在器物形制和纹样构成方面都显示出明显的模仿痕迹,但在具体造型和纹饰的细节处却存在严重的变形情况,往往显得模糊粗糙,难以辨认。造成这种现象的一个重要原因是《宣和博古图》在南宋初年的一度失传。南宋开国之君高宗皇帝即位于兵革之际,亟需通过礼制改革来巩固政权,但此时朝廷手中的祭器样本也只有金人的劫余之物,这些礼器多是徽宗时期制作的产品,南宋人通常称之为“新成礼器”。《中兴礼书》中云:“(绍兴十三年)四月二十九日礼部太常寺言勘会国朝祖宗故事遇大礼,其所用祭器,并依《三礼图》,用竹木制造。至宣和年仿《博古图》改造新成礼器,内簠、簋、尊、罍、爵、坫、豆、盥洗用铸造,余用竹木。今来若并仿《博古图》样制改造内铜器约九千二百余件,竹木一千余件……今看详欲乞先次圆坛上正配四位,合用陶器,并请来所添从祀爵站,并依新成礼器仿《博古图》。” [43]可见徽宗时的新成礼器和《宣和博古图》都是后来制礼作乐的范本来源。朱熹曾在绍熙元年(1190年)的《文公潭州牒州学备准指挥》申状中指出:“淳熙颁降仪式并依聂崇义《三礼图》样式。伏见政和年中议礼局铸造祭器,皆考三代器物遗法,制度精密,气象淳古,足见一时文物之盛,可以为后世法。故绍兴十五年,曾有圣旨以其样制开说印造,颁付州县遵用。今州县既无此本,而所颁降仪式印本,尚仍聂氏旧图之陋,恐未为得。欲乞行下所属,别行图画镂板颁行,令州县依准制造。其用铜者,许以铅锡杂铸。收还旧本,悉行毁弃,更不行用。”[44]谓绍兴十五年(1145年)奉圣旨开说印造的,就应当是《绍兴制造礼器图》,但不知为何,朝廷圣旨一直未能贯彻实施,地方州县仍未得到新图样,依然还是沿用聂氏旧图。在朱熹的要求下,绍熙五年(1194),太常寺将改正后的州县释奠仪式“行下临安府镂板,同《绍兴制造礼器图》印造,装背作册,颁降施行”[45],这应当是《绍熙州县释奠仪图》主要的图样来源。其实,我们再考察《释奠仪图》中的解说文字,可以看到在“豆”的解说下有“今取博古图制参酌豆范”之言,在祝板坫和羃尊疏布巾的解说中均提到《三礼图》,这二者也必然在其编纂时的参考范围之中。

通过梳理《三礼图》、《考古图》、《宣和博古图》到《释奠仪图》中所绘祭器的图像演进,可以看到,宋代相对成熟的“祭器图说”形成,经历了一个漫长的过程,在这个过程中,有依照经疏文字绘制的礼器图、考古出土和公私旧藏的实物、以及按照早期礼图制作的新成礼器,都共同成为《释奠仪图》的图样来源。其中,朝廷议礼局的主持和推动起到了主要作用,但就知识生成的角度来看,文人群体通过严谨细致的考证研究积极参与礼制建设而积累的成果,也在内容方面为祭器图说的最终定稿奠定了基础。

四、“祭器图说”在朝鲜的流传

史载“祭器图说”传往朝鲜的最早时间是高丽成宗二年(982年)五月,因为建立礼乐制度的需要,博士任老成从宋朝请来《社稷堂图》、《大庙堂图》、《文宣王庙图》、《七十二贤赞记》和《祭器图》等礼乐范本。但其时《释奠仪图》还未成形,成熟的“礼图”并未出现,这里的《祭器图》一卷大概是类似于《三礼图》的“尊经绎器”的一种初级阶段的礼图。但直到南宋绍熙年间(1190~1194年)《绍熙州县释奠仪图》最终定稿,并由中央颁布作为州县释奠的礼仪规范之后,便很快流传至朝鲜半岛,在朝鲜时代朱学兴盛、礼书广布的历史情境下成为他们相关礼仪活动中采用祭器的主要样式来源。在此,我们将选取朝鲜王朝15~18世纪的五份“祭器图说”,通过对它们的文字和图像的仔细比对,来具体分析《释奠仪图》在朝鲜的流传情况。具体而言,又可细分为两个系列,一是礼图系列,即图绘器用、以兹示范,是先有样本再行祭仪,代表作有世宗朝(1418~1450年)《朝鲜王朝实录·世宗实录》中的《五礼·吉礼序例》中的“祭器图说”、肃宗三十二年(1706年)编纂《宗庙仪轨》中的“祭器图说”、正祖七年(1783年)编纂《社稷署仪轨》中的”祭器图说”;二是仪轨系列,即记录规程,以备核查,是先行祭仪再有图绘,代表作有光海君四年(1612年)《祭器都监仪轨》中的“祭器图说”,英祖三十八年(1762年)《皇坛享丛仪轨》中的“祭器图说”。[46]需要注意的是,除《世宗实录》中《五礼·吉礼序例》中的“祭器图说”是明确史书中的制度规定外,其余五份“祭器图说”皆来自于朝鲜王朝仪轨。朝鲜王朝仪轨是记录朝鲜时代(1392~1910年)国家举办的重要活动的文字和图像的一种结果报告书,内容不仅包括王室的结婚仪式、葬礼、宴会等主要活动,也包括建筑物、王陵的建造,王室文化活动等几乎所有大型活动,按不同时期、主题分类,有体系地整理记录而成。就其性质来说,它原本是一种文书记录,但此处我们要将其分为礼图系列和仪轨系列,主要是基于具体内容所做的区分,礼图系列是原则上的仪式指导,并不尽然真实,但这正好是中国式的“礼图”,而仪轨系列则是活动中的仪式记录,是真实而可凭信的历史文书。我们在对其进行分析比较的过程中,正可借此考察礼仪活动从规则落到实处的种种细微变化。

1、礼图系列

《朝鲜王朝实录·世宗实录》中的《五礼·吉礼序例》中的“祭器图说”大致反映的15世纪中期世宗朝的祭器情况。我们先把它的祭器组合和“图说”引用的经典略作一个归纳:

1、干物、濡物盛器:

干物——笾(《释奠仪图》);

濡物——豆(《释奠仪图》)、登(《陈氏礼书》)、铏(《礼书》)

2、盛牲器:

全牲——俎(《释奠仪图》);

牲——牛鼎、羊鼎、豕鼎(《圣宋颁乐图》)

3、稻梁、黍稷盛器:簠(《释奠仪图》)、簋(《释奠仪图》)

4、盛酒器:

六尊:牺尊(《事林广记》)、象尊(《事林广记》)、大尊(《释奠仪图》)、著尊(《释奠仪图》)、壶尊(《释奠仪图》)、山壘(《礼书》)

六彝:鸡彝、鸟彝、斚彝、黄彝(《礼书》)

5、取肉器:鸾刀(《圣宋颁乐图》)、朼(匕)(《礼书》)

6、饮酒器、舀酒器:爵(《释奠仪图》)、龙勺(《释奠仪图》)、圭瓒(《周礼》)

7、盛水器:洗壘(《释奠仪图》)、洗(《释奠仪图》)

8、辅助用器:篚(《释奠仪图》)、坫(《释奠仪图》)、羃尊疏布巾(《释奠仪图》)

9、炊煮器:釜(《事林广记》)、鑊(《事林广记》)

10、陈设器:扆(《礼书》)、筵(《周礼》、《礼书》)、几(《礼书》、《周礼》)

对比《释奠仪图》,《世宗实录》中的这份“祭器图说”在内容构成上要更加完善,新增祭器品种有濡物盛器登、铏,盛牲器牛鼎、羊鼎、豕鼎,盛酒器鸡彝、鸟彝、斚彝、黄彝,取肉器鸾刀、朼(匕),炊煮器釜、鑊,陈设器扆、筵、几。这些新增的祭器种类,特别是鼎、彝之类,几乎都是先秦礼制中的传统礼器,只是在局部组合上略有损益。而对它们的解说,则有《周礼》、《礼书》、《圣宋颁乐图》、《陈氏礼书》、《事林广记》。其中,《圣宋颁乐图》据《太宗实录》第二十三卷记载:“宋朝陈旸《乐书》曰:‘神宗元豊年间,高丽求中国乐工而习之。’今高丽之乐,大抵中国所制也。今臣等考忠州史库形止案,有《圣宋颁乐图》四道,藏在第七柜。窃疑此图,即陈旸所谓元丰年间所求也。伏望令曝晒别监搜出齎来,以典乐署谱参考。从之。” 据此可知在编纂皇室实录的祭器图说时,会采用到经由官方往来求请的礼书。值得注意的是,在中国的礼图解说中,依经树则的取向是十分明确的,因此,无论是《三礼图》、《考古图》、《宣和博古图》还是《释奠仪图》,图说内容均采自正统的经史之书,而《世宗实录》里的“祭器图说”则首先采用了《陈氏礼书》和《事林广记》这两部民间礼书。《陈氏礼书》现已没有单行本存世,散佚内容见于后世各类文献。据晚清金石学者、目录版本学家莫友芝(1811~1871年)的《宋元旧本书经眼录》记载:“陈氏礼书一百五十卷,宋本,宋陈祥道撰。首载建中靖国元年正月,礼部差楷书画工人钞祥道礼书牒,并及陈旸《乐书》,次祥道进书表序,中参有《乐书序》一叶,无前半,盖当时二书并刻也。肆中有《乐书》与此相似,半叶十三行,行二十一字。”那么据此可以推测,《陈氏礼书》确乎宋时刊刻,而且直到清代末年还有宋本传世,至于它的内容,既然与《乐书》并刻,当然还是事关礼仪制度。《事林广记》是南宋末年建州崇安人陈元靓编撰的一部民间日用类书,曾经元代和明初人翻刻时增补,全书分礼仪、闲情、巫蛊、耕织、悬壶、穿戴六个部分,其意在于指导普通士农工商的日用常行。

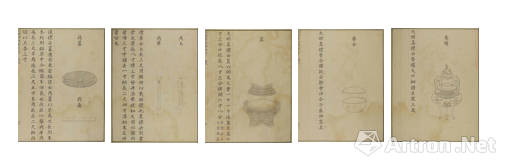

如果再从祭器图像来考察的话,采用《释奠仪图》作为图说的原有祭器,如笾、豆、俎、簠、簋、大尊、壶尊、著尊、爵、龙勺、洗礨、洗、篚、坫等,图像基本还是与《释奠仪图》中所绘一致,但在局部纹样上却没能完全模仿得很相像,已有一些改动。新增祭器如鸡彝、鸟彝、斚彝、黄彝基本取自《三礼图》,这与《世宗实录》的“祭器图说”的主要样本《释奠仪图》中没有此项内容有关,因为异国他乡并不具备宋人实地考古的便利,所据者也只能是礼图一类的图像资料。还有一类是《释奠仪图》中已有,但《世宗实录》的“祭器图说”却采用了《事林广记》作为图说,如牺尊和象尊,二者的图像则来源于《三礼图》中的错误图像(图53-56),当然,朝鲜人并无宋人的实证经验,遇到这样的情况自然难以辨别。

图53-56:《三礼图》中的牺尊、象尊、《世宗实录》中的牺尊、象尊

于肃宗三十二年(1706年)编纂的《宗庙仪轨》,是关于肃宗朝宗庙祭祀的一套仪程。宗庙现位于韩国首尔,于1394年由朝鲜太祖李成桂下令修建,是世界上最古老的皇家儒教祠庙。宗庙的主殿称为宗殿,是韩国最长的木质建筑,殿内19个神龛中供奉着李氏49位君王和王后的牌位,永宁殿是由世宗国王所兴建的另一座建筑,里面16个神龛中供奉着33个牌位。《宗庙祭器图说》沿袭《世宗实录》中的“祭器图说”而来,与《世宗实录》中的祭器重合的部分,图像和图说也基本一致,而描绘更加精致,并根据《释奠仪图》修正了《世宗实录》中的牺尊和象尊图像之误。此外,这份祭器图说较之《世宗实录》来说,又增加了若干新增祭器:

盛食器:毛血盘、大牲匣盖具、小牲匣盖具、食函;

取食器:黍稷匕;

舀酒器:瓒、瓒盘;

陈设器:几、床;

香具:香炉盖具、香盒盖具;

灯具:烛台、灯盏;

炊煮器:鍮甑、燔肝炉。

其中,除舀酒器瓒和瓒盘采自《周礼》,毛血盘最早出现于《政和五礼新仪》外,其余祭器均是将民间生活器具引入祭礼,比如盛食器大牲匣盖具(图57)、小牲匣盖具(图58)、食函(图59),取食器黍稷匕(图60),炊煮器鍮甑(图61)、燔肝炉(图62)等是朝鲜所特有的,而如几、床、香炉盖具(图63)、香盒盖具(图64)、烛台(图65)、灯盏(图66)等则为中朝民间所共有。值得注意的是,这些新增祭器虽然不见于古礼,但都是为了祭祀实际需要而增添,因此《宗庙仪轨》中的这份“祭器图说”尤可视为“礼从宜”的典型代表。

图57-66:《宗庙仪轨》中的“祭器图说”:大牲匣盖具、小牲匣盖具、食函、黍稷匕、鍮甑、燔肝炉、香炉盖具、香盒盖具、烛台、灯盏

正祖七年(1783年)编纂《社稷署仪轨》,社稷署是朝鲜王朝主管帝王诸侯祭祀土神和谷神的部门,其中的“祭器图说”基本同于《宗庙仪轨》,但也有几项新增祭器,即鼎羃、鼎扄(图67)、鼎匕、鼎毕(图68),鼎羃是用来覆盖于鼎上的,鼎扄是用来举鼎的,鼎匕是承载牺牲的,鼎毕是用来叉肉的,它们都来源于上古礼制,都是祭祀过程中的辅助用器。此外,《社稷署仪轨》的“祭器图说”还有一个重要特点是加入了《大明集礼》作为图说,比如簋(图69)、鼎毕、香合(图70)、香炉(图71),而就其图像来说,比如传统祭器中的簠、簋,具体纹饰已与《释奠仪图》相差较远了,这里面固然有地域性和民族性的创造,但也有时代发展的重要原因。

图67-71:《社稷署仪轨》中的“祭器图说”:鼎羃、鼎扄、鼎匕、鼎毕、簋、香合、香炉

2、仪轨系列

成书于光海君四年(1612年)的《祭器都监仪轨》是针对倭乱期间祭器遭受损坏之后重新修纂的第一份完整的祭器图说,在此前几年,宣祖三十八年(1605年)时制作了祭器,以供宗庙及其别庙——永宁殿、社稷、孝敬殿(懿仁王后祠堂)和成均馆文庙举行祭祀时使用。到光海君三年(1611年)9月到次年11月,又开始制作祭器,这份“祭器图说”就是在当时朝鲜宗庙、永宁殿和各陵寝举行祭祀时逐步整理出来的。[47]祭器内容为:

1、盛牲器:牲——牛鼎、羊鼎、豕鼎(圣宋颁乐图);

2、盛酒器:

六尊:牺尊、象尊、大尊、著尊、壶尊、山壘;

六彝:鸡彝、鸟彝、斚彝、黄彝;

3、取肉器:鸾刀、黍稷匕

4、盛水器:盘、匜、洗壘、洗

5、香具:香炉、香盒

6、盛食器:燔肝爐

7、饮酒器、舀酒器:爵、龙勺

8、不明:中朴桂于里、散子于里、實果于里(疑盛干果器);

9、辅助用器:羃(苎布、茅)、龙勺、扃(牛鼎、羊鼎、豕鼎)、毕木、坫、篚

10、陈设器:卓。

值得注意的是,这里面新增的祭器中朴桂于里(图72)、散子于里(图73)、實果于里(图74)三种,也未见于其他文献,仅图绘尺寸,并未说明其用途,现只能根据形制推测可能为盛放干果的器皿。另外,这套祭器中也没有笾、豆、簠、簋传统祭器中的重要内容,或许真是倭乱损坏的原因还正处于礼制建设的过程中。

图72-74:《祭器都监仪轨》中的“祭器图说”:中朴桂于里、散子于里、實果于里

于英祖三十八年(1762年)编纂的《皇坛祭祀仪轨》是关于皇坛祭祀的一套仪程。皇坛是大报坛的俗称,为朝鲜后期王室修建的一处祭祀中国明朝皇帝的祭坛,位于今朝鲜首都汉城昌德宫的后苑。朝鲜肃宗李焞为了报答壬辰倭乱时派大军援助朝鲜的明神宗的“再造之恩”,遂于1704年(即明朝灭亡60周年之际)下旨修建大报坛,以祭祀明朝神宗皇帝。英祖时大报坛的祭祀对象增加了明太祖和崇祯帝。大报坛祭祀每年进行一次,肃宗以后朝鲜历代国王几乎都曾亲自参与,是朝鲜王朝后期最隆重的祭祀典礼,表达了朝鲜对明朝的感恩与思念。在这份“祭器图说”中,只有笾、豆、盏、台、尊、鍮勺、俎、寫紙牓案、尊床九种祭器(图75-78),较之朝鲜王朝的宗庙社稷祭祀,还是略显简陋,当然,这多半是因为祭祀对象的等级差异所造成的。

图75-78:《皇坛祭祀仪轨》中的“祭器图说”

综上可见:第一,《释奠仪图》中的主要祭器种类和基本形制为各“祭器图说”所因袭,但在朝鲜时代的祭器礼图修订中,经历了两次重要的增益:一是约于15世纪的《世宗实录》中的“祭器图说”通过考证先秦礼书和民间礼书,增加了盛放濡物的登、铏,盛牲的鼎和盛酒的六彝,以及取肉器如鸾刀、匕等;二是成书于18世纪初的《宗庙仪轨》中的“祭器图说”,根据祭祀活动中的实际需要又增加了盛食器如大牲匣盖具、小牲匣盖具、食函,香具如香炉盖具、香盒盖具,灯具如烛台、灯盏,炊煮器如燔肝炉等。此二者新增项目有对先秦礼书的再运用,也有将明清以来民间生活中的器具如香炉一类杂糅到仪式中去的情况,从中体现了“礼从宜”的基本原则。第二,就祭器的具体样式来说,在某些局部形制上存在深度变形,在不少纹饰描绘上也严重走样,其中有朝鲜工艺品的装饰风格,也隐约有从中国进口的祭器文物的影子,均共同反映了当时设计中的一些流行元素。第三,在图说方面,除了《释奠仪图》的标准样本,也有采自《事林广记》、《陈氏礼书》之类的民间日用类书,寻觅其中蛛丝马迹的字句来源,能看到这种实用性的图说其实是一种颇富生命力的经典注疏,可以放到当时的经学、礼学中予以看取,这里面有经典的俗化问题,当然更重要的是从中反映了礼制始终是以中国为中心东亚地区建立社会秩序的重要准则,历史上幅员辽阔的汉文化圈,其实是以礼乐文明为中心的。

五、 余论

过往研究通常将“祭器图说”放到器物仿古图样这个角度来考虑,这种图文并茂的礼图形式通常也被视为仿古祭器的样本来源,这在诸多文献记载中皆有昭昭的显示。但若要将礼图看作仿古制作唯一的样本,却又未免片面了。蔡玫芬已指出:“南宋初年,官用陶瓷祭器的照‘样’制作,既有书籍绘制的样制,有内出古铜器的样制,还有‘内侍工匠省记指说’的协助,才能有不让于古铜器的轩昂器宇”[48],并且,“官样便不只是一种式样,还可能是成型法、烧造法、釉药配方的传授与指导。”[49]而造型、装饰极力仿古的祭器、礼器毕竟是少数,浸染着古风的欣赏品、实用器才是仿古的主流,尤其多见仿三代鼎、鬲、簋、奁的炉,以及仿琮、壶、觚、尊的瓶。宋代的官窑、定窑、耀州窑、汝窑、钧窑、越窑、龙泉窑、景德镇窑、吉州窑等皆有出色仿古造作,这些以日用为主的陶瓷器其实已经疏离了形貌忠实于典范的礼器系统,而逐渐显出偏爱时尚、丰富多姿、自由活泼的面貌,也由此领衔了明清时期仿古鉴古的风潮。而受中国影响的高丽青瓷中,也有不少仿古的作品,比如韩国国立中央博物馆宝藏的12世纪初期的三件青瓷饕餮纹鼎,器形和纹饰均仿古。在徽宗朝国信使提辖官徐兢于宣和五年(1123年)出使高丽所撰的见闻录《宣和奉使高丽图经》中,就有“观其制作,古朴颇可爱。尚至于其它饮食器,亦往往有尊、彝、簠、簋之状。而燕饮陈设……仿佛三代遗风也”之语。[50]可见其仿古造作的水准之高超。这是“祭器图说”从器物样本言,呈现出“尊经绎器”的特征。但如我们从祭器图说之“说”,又可以看到礼图这种特殊的经典文本其实是采撷礼器的实际图像来解说晦涩难懂的经文,又显示出“以图注经”的形貌。北宋文人严肃的古器物学著作《考古图》往后也逐渐加入鉴赏的成分,如南宋文人赵希鹄所撰的《洞天清录》以及明清时期的众多闲赏类文献。而正经的礼图如《大明会典》及清《皇朝礼器图式》中的祭器图说则始终指向一种制度建设。

注释:

[1]《新定三礼图》“序”,见(宋)聂崇义纂辑,丁鼎点校《新定三礼图》,清华大学出版社,2006年。

[2](宋)吕大临、赵九成撰:《考古图》,见《考古图·续考古图·考古图释文》,北京:中华书局,1887年,第1-186页。

[3]《大唐开元礼》卷六十九《吉礼·诸州释奠于孔宣父》,见(唐)中敕撰:《大唐开元礼》,北京:民族出版社,2000年,第416页。

[4] 《宋史》卷一百五《吉礼八》,见(元)脱脱等撰:《宋史》,第八册,北京:中华书局,1977年,第2547页。

[5] 《宋史》卷八《本纪第八·真宗三》,见(元)脱脱等撰:《宋史》第八册,北京:中华书局,1977年,第152页。

[6] 《续资治通鉴长编》卷七十三《真宗》,见(宋)李焘撰:《续资治通鉴长编》第六册,北京:中华书局,1980年,第1674页。

[7] 《续资治通鉴长编》卷四《太祖》,见(宋)李焘撰:《续资治通鉴长编》第二册,北京:中华书局,1980年,第108页。

[8] 《宋史》卷一百五《吉礼八》,见(元)脱脱等撰:《宋史》,第八册,北京:中华书局,1977年,第2550页。

[9] (宋)郑居中撰:《政和五礼新仪》,清文渊阁四库全书本。

[10] 陈芳妹《追三代于鼎彝之间——宋代从“考古”到“玩古”的转变》,《故宫学术季刊》第二十三卷第一期,2004年。

[11](宋)郑居正等撰:《政和五礼新仪》,四库全书史部405,政书类647,第14页。

[12] 《四库全书总目》卷八十二《史部三十八·政书类二》,见(清)永榕等撰:《四库全书总目》上册,北京:中华书局,1965年,第702页。

[13] (日)小林隆道:《宋代“备准”文书与信息传递——从分析朱熹

[14] 《元和郡县图志》卷二十九《江南道五》,见(唐)李吉甫撰,贺次君点校:《元和郡县图志》,北京:中华书局,第701页。

[15](宋)朱熹撰:《绍熙州县释奠仪图》,清指海本。

[16]《新定三礼图》,第429页。

[17]同上,第427页。

[18]同上,第434-440页。

[19]《绍熙州县释奠仪图》。

[20]《新定三礼图》,第423页。

[21]同上,第422页。

[22](清)孙诒让著:《周礼正义》,北京:中华书局,1987年,第1514页。

[23](汉)许慎撰:《说文解字》,北京:中华书局,1963年,第106页。

[24]《新定三礼图》,第452页。

[25]同上,第416页。

[26]同上,第414页。

[27]同上,第468页。

[28]同上,第464页。

[29](宋)陈振孙撰:《直斋书录题解》,北京:中华书局,1985年,第47页。

[30]《新定三礼图》,第1页。

[31] 《宋史》卷四百三十一列传一百九十《儒林一》,见(元)脱脱等撰:《宋史》,第三十七册,北京:中华书局,1977年,第12795~12796页。

[32]《新定三礼图》,第467页。

[33] 《元文类》卷二十七《舍奠礼器记》,见苏天爵编:《元文类》,北京:商务印书馆,1958年,第350-351页。

[34] 《中兴礼书》卷五十九《吉礼五十九·明堂祭器》,清蒋氏宝彝堂钞本。

[35] 韩巍:《宋代仿古制作的“样本”问题》,中国国家博物馆编:《宋韵——四川窑藏文物精粹》,北京:中国社会科学出版社,2006年,第10页。

[36](晋)郭璞注、(宋)邢昺疏:《尔雅注疏》,上海:上海古籍出版社,2010年,第135页。

[37]《新定三礼图》,第457页。

[38]同上,第422页。

[39]《考古图》序,(宋)吕大临、赵九成著:《考古图·续考古图·考古图释文》,北京:中华书局,1987年,第2页。

[40]《考古图》卷四《象尊》,同上,第59页。

[41] 《宋会要辑稿·礼一四》,见刘琳、刁忠民、舒大刚、尹波等校点:《宋会要辑稿》第2册,第775页。

[42] 《宣和博古图》卷七《周牺尊二》,(宋)王黼编纂,牧东整理:《重修宣和博古图》,扬州:广陵书社,2010年,129页。

[43]《中兴礼书》卷九《嘉礼九》,清蒋氏宝彝堂钞本。

[44]《绍熙州县释奠仪图》。

[45]《宋会要辑稿·礼一六》,见刘琳、刁忠民、舒大刚、尹波等校点:《宋会要辑稿》第2册,第879页。

[46] 仪轨图像来自韩国奎章阁网站原文资料检索:http://kyujanggak.snu.ac.kr/LANG/ch/search/2_06_search_uigwe.jsp。

[47] (清)莫友芝撰:《宋元旧本书经眼录·持静斋藏书记要》,上海:上海古籍出版社,2009年,第9页。

[48](韩)韩永愚著,金宰民、孟春玲译:《朝鲜王朝仪轨》,杭州:浙江大学出版社,2012年,第29页。

[48]蔡玫芬:《官府与官样——浅论影响宋代瓷器发展的官方因素》,见林柏亭主编:《千禧年宋代文物大展》,台北:国立故宫博物院,2000年,第328页。

[49]同上,第326页。

[50]《宣和奉使高丽图经》卷三十《器皿一》,(宋)徐兢撰:《宣和奉使高丽图经》,北京:商务印书馆,第105 页。