从敦煌莫高窟出土的12件古藏文写经完成修复看敦煌写经

时间:2019-02-18 来源: 澎湃新闻 作者: 澎湃新闻

甘肃省敦煌市档案馆近日称,12件敦煌莫高窟藏经洞出土的唐代古藏文《敦煌写经》已于日前完成修复及建立数字档案。记者从由国家档案局主管的中国开放档案共享平台上获悉,敦煌市档案馆所保存的12件古佛教经文均系用古藏文书写,属于吐蕃藏文文献,1990年在敦煌莫高窟藏经洞中发现。内容主要是《般若波罗蜜多经》、《十万般若波罗蜜多经》、《大乘无量寿宗要经》,对研究古代藏传佛教和敦煌学等具有极其重要的文献价值。

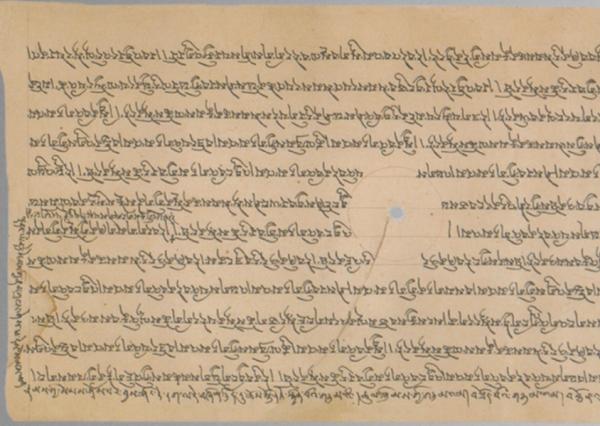

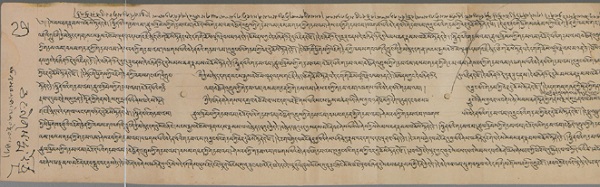

敦煌莫高窟藏经洞出土的唐代古藏文《敦煌写经》

在敦煌莫高窟藏经洞发现的《敦煌写经》为我国现存最早的纸质文献之一,上起魏晋,下至宋元,其中的大部分是唐代的写经卷子,而且很多写经卷子有抄经者以及年月的题记,为人们了解唐代经生及其书法提供了不可多得的实物资料。此次修复《敦煌写经》对文物的保护、研究和利用都有着重要意义。

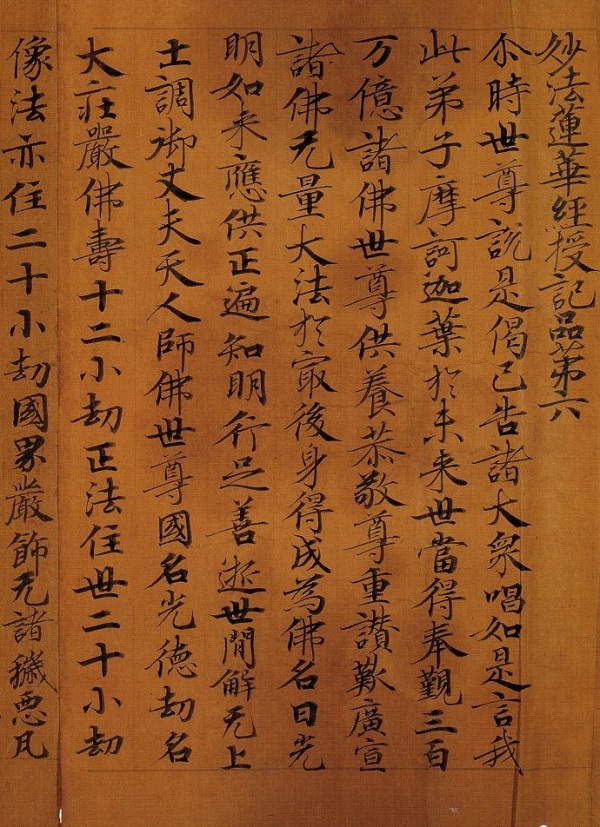

敦煌莫高窟藏经洞出土的唐代写经《般若波罗蜜多经》 古藏文

敦煌市档案馆所保存的12件唐代古藏文《敦煌写经》中,《般若波罗蜜多经》共有7件,梵夹装,纸张展开后长71厘米,宽20厘米;有部分残缺。《十万般若波罗蜜多经》共有2件,梵夹装,纸张展开后长73厘米,宽65厘米;《大乘无量寿宗要经》共有3件,卷轴装。规格不一,展开后最大的纸张长268厘米,宽31厘米,最小的纸张长41厘米,宽31厘米。经文用毛笔、墨汁在麻纸上书写而成,纸张厚而硬,正楷字体。局部有水渍、霉斑,并有两处较严重的残缺。

据《光明日报》报道,敦煌市档案馆馆长张世忠介绍,“1900年,敦煌莫高窟藏经洞出土了6万余件文献。其中古藏文文献达上万件,数量仅次于汉文文献。这些古藏文文献涉及历史著作、法律文书等诸多内容,其中佛经约占九成。现存于敦煌市档案馆的《敦煌写经》是唐代吐蕃统治敦煌时期的作品,共计12件,21面,由黄麻纸制作,有梵夹装、贝叶装等装帧形式,多数为双面写经,少量为单面写经。内容均为古藏文抄写的经书书籍,有珍贵的文物价值和文献价值。”

修复专家对敦煌市档案馆《敦煌写经》进行修复。(来源:光明网)

这12件《敦煌写经》是敦煌市档案馆工作人员在20世纪80年代清理库房时发现的,当时由于缺乏资金和技术手段,未得到科学有效的保护,出现发黄、变脆、部分破损等现象。2010年,《敦煌写经》入选第三批《中国档案文献遗产名录》,为研究佛教西传东渐提供了珍贵史料,是我国古代文献中不可多得的文化瑰宝。经项目申报和研究论证,2018年10月,保护专家开始现场修复。

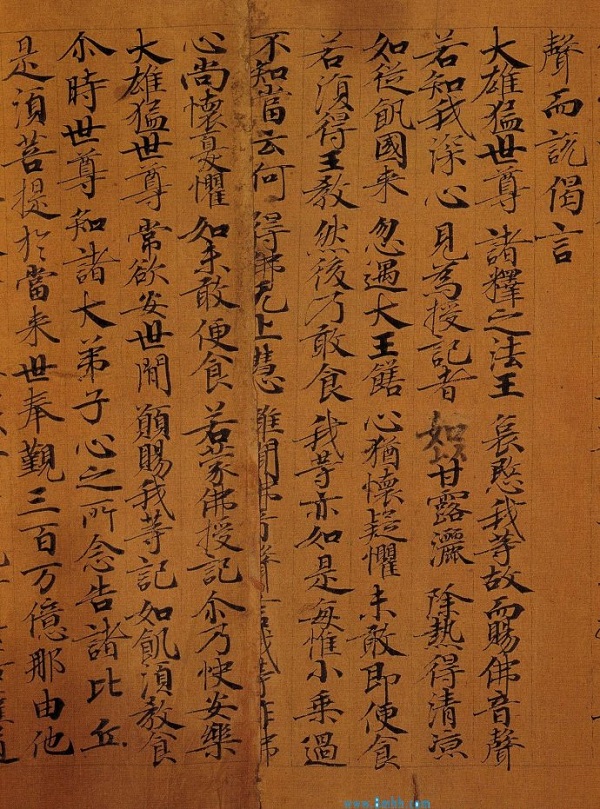

敦煌莫高窟藏经洞出土的唐代写经《般若波罗蜜多经》 古藏文

张世忠表示“,此次修复遵循‘不改变文物原状’和‘最小干预’原则。除了现场鉴定文献的污渍、霉变类型之外,还首次对提取到的霉菌进行了实验室的培养和鉴定,对病变文献进行了纤维分析鉴定、菌种鉴定分析等,针对菌种制定科学修复和保护措施。保护人员对文献进行了杀菌、脱酸、清洗、染配补纸等处理,选用与原件接近的材料修补裂痕,对部分文献进行托裱加固,还为一个近4米的长卷做了卷轴。”

目前,该文献修复工作已完成,为更好保存珍贵文物,敦煌市档案馆对文物本体进行特藏。预计本月底,工作人员将完成复制件的制作并于敦煌市档案馆中陈列展览。

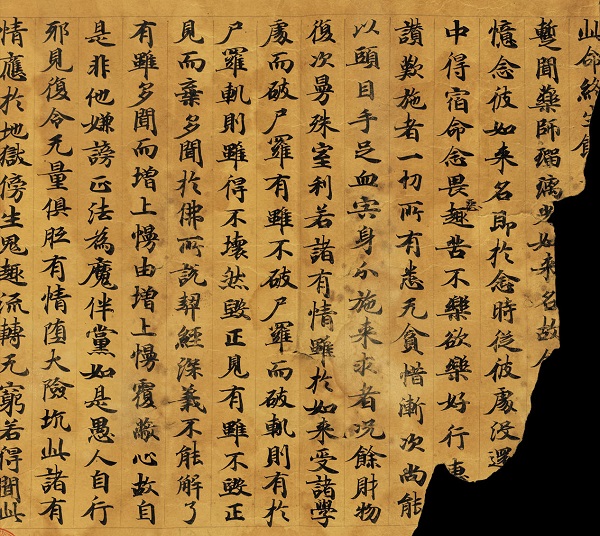

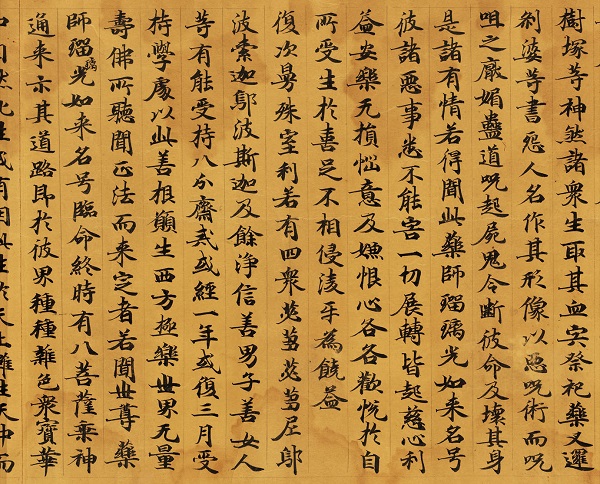

敦煌写经之《药师琉璃光如来本愿功德经 》

敦煌写经之《药师琉璃光如来本愿功德经 》

《敦煌写经》不仅在宗教方面有着重要的意义,而其在书法方面也有着深远的影响。

敦煌莫高窟藏经洞发现的写经,上起魏晋,下至宋元,其中的大部分是唐代的写经卷子。历代抄写经书的人员,大多出自经生、书手和善书的僧人,他们有的受人雇佣,有的自愿抄写。

抄写经书意在文字,以无讹为是,“慎勿以书自命”。这使得写经者既表达对信仰的庄重而虔诚的追求,又把情感寄托于笔墨。从而影响了写经者的书法审美走向。

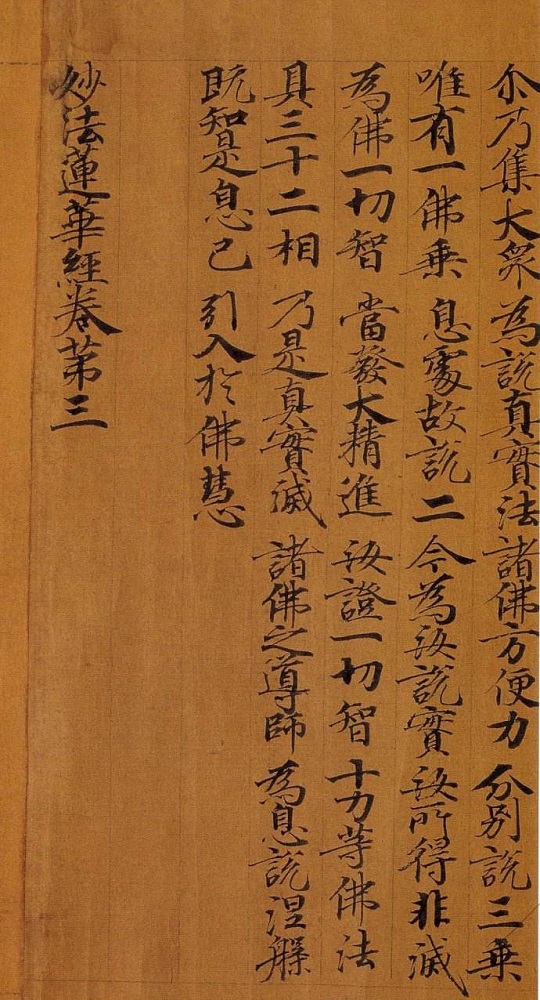

与此同时,敦煌部分写经书法促进了官方主流书风与民间书风的融合,体现了唐代书法的较高水平,如咸亨二年(671)和仪凤二年(677)唐朝长安宫廷所写的《金刚般若波罗蜜经》和《妙法莲华经》。官方的书手,一般功力深厚、法度森严,而民间书手,用笔拙野、无拘无束,所以我们在敦煌写经书法中经常会看到方峻和温润、硬朗和妍美的书法风格,这正是官方书风和民间书风融合的结果。

敦煌写经之《妙法莲华经》 隋人书

敦煌写经之《妙法莲华经》 隋人书

唐代书法崇尚“王体”,在敦煌石室中也曾藏有王羲之的《瞻近帖》、《龙保帖》,智永的《真草千字文残卷》等名作临本,虽数量不多,且有残缺,但为我们提供了一定佐证。然而,写经书法正是在这样的环境中显现风格,因意在文字,又不似王书飘逸,反有一种严劲刻厉之美。从出土实物来看,唐代敦煌写经大都结体雅正、笔力劲挺,与欧阳询、虞世南风格近同。然而体态丰腴者不在少数,这应该是受颜真卿书风影响,正如钱泳《履园丛话·书学》中所言,“经生书中,有近虞、褚者,有近颜、徐者” 这一切“亦时代使然耳”。

敦煌写经残片

敦煌写经残片

佛教的传播促进了书法艺术的发展,同时具有宗教信仰的写经生应运而生。写经生,即以写经为职业的人员,一般都是善书的士人,如敦煌写经中明记为经生者郭德、彭楷、王谦、王思谦诸人;也有先为经生,后出家为僧的,如《续高僧传》卷二十七所记释智命。经生书法,或有可观者,亦为后人所重,《宣和书谱》卷五记有经生杨庭,“作字得楷法之妙,长寿间,为辈流推许”。又说“唐书法至经生自成一律,其间固有超绝者,便为名书,如庭书,是亦有可观者”。故宫博物院所藏唐人国诠《楷书善见律卷》虽不是敦煌出土,但是从其严谨的唐人书风及清晰的流传脉络中,亦可一睹唐代写经书法的风采。

敦煌写经之《妙法莲华经》 隋人书

而书手则是古代从事书写、抄写工作的书吏;或者指担任书写、抄写工作的人员。唐代的书手来源于社会的不同阶层,既有任职于官府图书文化机构的“楷书手”“御书手”“群书手”,更有佣书于民间的贫寒文人等。他们的书写大都是以实用为目的,在大多数情况下是按照某种既定的格式或规律进行,其墨迹不乏端雅娟秀的典籍经文的缮写,更有着平实随意的日常实用性书写,展现出不同于时代潮流之上名家书法的特殊一面。

敦煌写经之《药师琉璃光如来本愿功德经 》

唐代书法创作异常繁荣,但历经唐末五代战火,名迹已大多散逸,虽有后人临摹翻刻之作,但早已失真,给书法学习造成一定的困难。杜甫在《殿中杨监见示张旭草书图》中写道:“斯人已云亡,草圣秘难得。”当大量敦煌写经呈现在人们眼前时,人们为之兴奋,这正是窥视唐人书法堂奥的一个难得的窗口,是研习唐人书法不可缺少的第一手资料。我们从这些手记中可以清晰地看到唐代书法的发展脉络、审美风尚。

敦煌写经之《药师琉璃光如来本愿功德经 》

目前,除了甘肃省档案馆、敦煌市档案馆藏有《敦煌写经》外,国内收藏的《敦煌写经卷》则以国家图书馆最为集中,南京博物院藏有敦煌写经30余件,其他博物馆也会一些或多或少的写经藏品。

上一篇:黄庭堅和他的筆工及無心筆

下一篇:藏在博物馆里的猪!